为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,特别是深入推进习近平生态文明思想大众化宣传教育和体系化学理化研究阐释,通过社会大课堂教育引导当代大学生深刻认识并践行“绿水青山就是金山银山”理念,由内蒙古大学哲学学院6名学生组成的“绿色兴边富民先锋队”在刘雨婷老师的带领下精心策划3条实践线路,于2025年7月9日至16日共同前往内蒙古自治区呼和浩特市、鄂尔多斯市、锡林郭勒盟等地,围绕“内蒙古生态建设与农牧民增收双赢路径与对策研究”开展实地调研。本次调研旨在进一步鼓励学生将课堂所学知识投入具体实践当中,紧密结合哲学学科特色和专业所长,形成具有建设性意见的调研报告、资政报告或学术文章,上好扎根祖国大地的“大思政课”。

(调研团在伊利草原乳文化博物馆前合影留念)

一、呼和浩特:内蒙古生态建设与经济发展的历史与现状

7月9日小雨连绵,微风轻拂,“绿色兴边富民先锋队”顺利开启第一程——探访呼和浩特市草原乳文化博物馆与内蒙古展览馆,从内蒙古生态建设的历史与现状,深入了解生态建设与农牧民增收致富的相关性,积极探索筑牢北疆生态安全屏障,促进民族团结进步,推动内蒙古经济社会高质量发展的经验路径。上午,调研团顺利抵达伊利草原乳文化博物馆(入选2024年中国博物馆协会第五批国家一级博物馆)。在讲解员的陪同下,团队循着乳业发展脉络,探寻到生态与经济共生的密钥。作为全球第五、亚洲第一的乳业巨头,伊利从1956年的养牛合作小组起步,如今已在全球布局3000余家牧场和81家奶源基地。其通过草畜平衡政策,让牧民增收与环境保护同频共振:饲料中添加益生菌减少奶牛碳排放20%-30%,粪物干湿分离系统实现种养循环,“青贮贷”等金融产品累计为牧场提供367.64亿元扶持,数智化管理平台让养殖效率大幅提升。

“风险共担机制最动人。”团队成员王焕然感慨道。伊利与养殖户签订长期合同,全额收购合格原奶,多余原料奶喷粉损失由企业承担,既稳了产业链,更暖了牧民心。

(调研团在伊利草原乳文化博物馆参观学习并发表心得感悟)

同日下午调研团前往内蒙古展览馆进行观展学习,内蒙古展览馆中内蒙古防沙治沙和“三北”工程攻坚战主题展展现了内蒙古绿色发展的宏观图景。赤峰农田林网如绿色屏障抵御风沙,河套平原用科学灌溉在干旱区造就“塞上江南”,乌梁素海从污染困境蜕变为百鸟翔集的生态明珠……这些案例共同印证:生态保护与经济发展绝非对立,从防风固沙到沃土增产、从湖泊治理到生态修复,每一项成果的背后,都是对可持续发展理念的坚定践行,也是人与自然和谐共生的生动写照。

(调研团在内蒙古展览馆参观学习)

二、鄂尔多斯:乡村与林草的生态富民实践

7月10日上午9点,团队深入鄂尔多斯九成功村。这个曾受沙尘暴困扰的村庄,如今绿化面积超90%,“智慧农场”成为增收利器。400亩流转土地上,玉米、瓜果长势喜人,周边市民认领土地体验农耕,村民通过土地流转、务工实现增收,村集体收入还用于帮扶困难群众。悦邻生态农场更堪称典范:林地放养的白羽鸡,因肉质鲜美、鸡蛋绿色健康,卖出好价钱,实现“林下增收”与“林地保护”双赢。

(调研团与九成功村村委书记、致富代表展开座谈会,随后前往智慧农场实地参访)

同日下午,团队前往鄂尔多斯市林业和草原局开展座谈揭开生态治理的深层逻辑。“三北”工程推进中心闫主任介绍,当地通过“三北”工程等项目,让农牧民从生态建设中获利:承建项目、投工投劳、销售种苗等方式,使农牧民人均增收超3万元。但挑战仍在:过牧开垦现象未绝,出现生态移民返流问题,“生态赤字”导致资源输出与生态补偿难成闭环。对此,“政府+企业+农民”协同模式成为破题思路,飞播造林、无人机植保等技术则为治理提质加速。

(调研团前往鄂尔多斯市林草局开展座谈会,倾听主任介绍鄂尔多斯治理现况)

7月11日上午9:00,鄂尔多斯市造林总场的杨老师带着团队走进库布奇沙漠生态治理现场。建场40余年,这里完成172万亩生态建设,林草覆盖率从6.3%跃升至80%,80公里沙漠消失。草方格沙障固沙技术与香料植物种植结合,既锁住流沙,又为牧民开辟增收路,同时杨老师强调,治沙工作未来的发展仍要坚持以生态价值为主、经济价值为辅的原则,只有先保护好生态环境,才能实现可持续的发展。

(调研团前往鄂尔多斯市造林总场,随专家去沙地治理现场参观学习)

7月11日下午,实践团队前往恩格贝生态示范园区,在沙漠与科技的交响中感悟生态哲学,体会其“慢就是快”的生态智慧。从1977年22名治沙队员插下的第一束沙柳,到如今200多种经济植物的展陈,生动诠释了从“沙进人退”到“绿富同兴”的蜕变。钱学森“多采光、少用水、新技术、高效益”的沙产业理论在这里化为草方格沙障、飞播造林等具体实践。鄂尔多斯市“三八红旗手”刘雪芹老师分享的牧民故事更具深意,也让我们更加相信“生态不是成本,是最贵的生产力”。队员刘骐玮感慨:“这里的‘双赢’是生态与生计的互相滋养,沙治好了能生钱,钱赚了更愿护沙。同时让我们更加深刻理解了习近平总书记的重要论述,即‘保护生态环境就是保护生产力,改善生态环境就是发展生产力’。”

(调研团在恩格贝沙漠科学馆,随“最美志愿者”刘雪芹老师去生态大棚采访、体验)

三、锡林浩特:草原焕彩与牧民致富的共舞

7月13日上午8:00,在刘雨婷老师的带领下实践团队前往锡林浩特首放·奶酪文化产业园,体验传统产业绽放的新生机。生产车间里,标准化流水线有序运转,废水统一处理;展区内,奶豆腐、芝士棒等产品琳琅满目,益生菌奶片、手撕奶酪等创新品备受青睐。“用好奶做优品,用生态树品牌。”张经理介绍,园区通过“工业+旅游+特色乳制品”模式,带动农牧民再就业,计划2025年整合资源打造销售平台,让锡林郭勒奶酪走向全国。

(调研团在首放园区参观学习奶酪文化,并参访奶制品生产车间)

7月13日下午3:00,团队走进锡林郭勒博物馆,为生态富民调研汲取历史养分。在“草原文明”展厅,新石器时代的石磨盘残留着先民适度利用自然的痕迹,辽代游牧生活复原场景中,蒙古包选址、轮牧路线图等细节,生动诠释着“取之有度”的古老生态哲学。“生态锡林郭勒”展厅里,泛黄的护草队老章程、60年代围栏试验照片与现代草畜平衡监测系统形成呼应,牧民生态日记里“禁牧后草高了、收入增了”的记录格外鲜活。队员们将文物承载的历史智慧与牧场调研实践对照,更深刻体会到生态富民既是政策创新,更是草原文化基因的当代传承。

(调研团在锡林郭勒博物馆前合影)

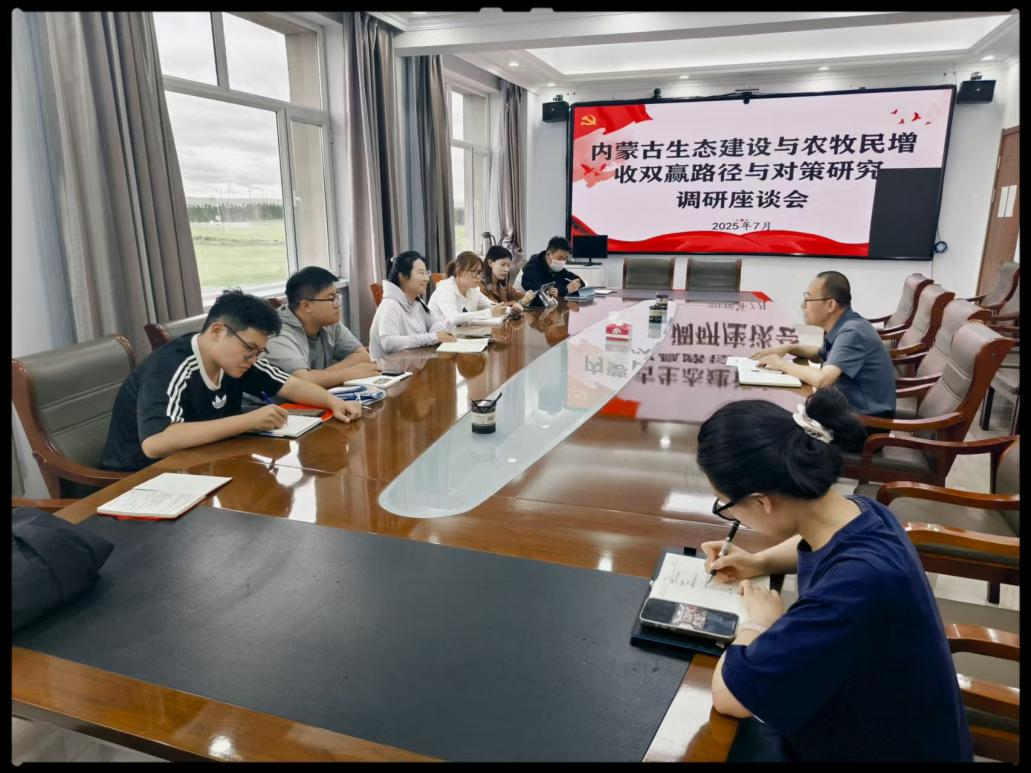

7月14日9:00,实践团队前往正蓝旗桑根达来镇与嘎查综合治理区、五一种畜场等负责人、牧民代表开展座谈会,就正蓝旗当下生态治理现状和“生态红线”政策下农牧民经济增收的发展与制约展开了深层次的探讨。随后,负责人带领调研团前往浑善达克沙地治理区实地考察,亲自讲解治沙流程以及规范。经过此次座谈、调研,团队成员更加了解正蓝旗桑根达来镇牧民的生活水平与生态治理紧迫现状,对如何促进生态建设的同时实现牧民经济增收有了更深刻的认知。

与嘎查综合治理区、五一种畜场等负责人、牧民代表开展座谈会,并实地考察治理区生态治理现状

7月15日上午10:00,团队在刘雨婷老师的带领下抵达锡林浩特市毛登牧场,与任厂长围绕生态与民生的辩证关系、牧场经营模式、生态治理措施、农牧民参与机制等开展座谈交流。通过禁牧休牧、科学管护,毛登牧场36万亩生态园区植被覆盖率显著提升。每年秋季打草环节,雇佣周边牧民支出工资600万元,培育的有机羊草虽处实验阶段,却为牧民提供了产业参考。“规划中的国家草原自然公园,将会在保护草原生态的前提下,带动更多收益进一步实现生态保护与民生改善的深度协同。”任厂长的话勾勒出未来图景。

(调研团与毛登牧场任厂长开展调研座谈会)

(拟建设的国家草原自然公园)

7月15日下午2:00,实践队走进锡林郭勒铸牢中华民族共同体意识学习基地。主题展览馆内,各族交融的文物、详实的图文,勾勒出多元一体的历史脉络,让队员们深切体会“四个与共”的深刻内涵。在习近平总书记曾访谈过的蒙古包前,往事回响中,大家触摸到党中央对边疆的牵挂与关怀。主题书画展里,各族艺术家的作品以笔墨传情,诉说着对团结的赞颂;文创区的民族特色产品,让传统与现代在融合中绽放新彩。

四、实践感悟:双赢之路的哲学启示

本次活动的核心特色在于其鲜明的哲学底色。绿色兴边富民先锋队成员们不是简单地观察现象、收集数据,而是带着哲学的思辨精神,深入产业实践和生态治理一线,致力于提炼可持续发展的底层逻辑。强调深度沉浸与互动参与,以“脚沾泥土、耳听民声、眼观实情、脑思哲理”的方式进行全方位体验,是一次以哲学之思照亮绿色之路、以青年之行赋能边疆发展的成功探索。一路走来,成员们深刻体会到:生态与增收的双赢,是技术创新的突破,是制度设计的温度,更是发展理念的革新。从伊利的产业链协同,到九成功村的土地流转,从恩格贝的生态种植,到首放园区的品牌打造……这些实践共同证明:当生态保护融入产业发展,当农牧民在绿色发展中受益,“草原绿、产业兴、牧民富”的美好愿景就会照进现实。

正如团队指导老师刘雨婷所言:“这次调研让我们看到,哲学中的‘辩证统一’不是抽象概念,而是藏在每一片草场、每一个牧场、每一份收获里。生态与增收的双赢之路,需要一代代人脚踏实地,在尊重自然中创造未来。”

绿色富民的探索仍在继续,草原上的生态故事正书写着新的篇章……

文案撰写:钟圣典 贺耀楷

图片拍摄:“绿色兴边富民先锋队”全体成员

上一篇:推进人类命运共同体的哲学阐释 下一篇:首届内蒙古生态文明高端学术论坛成功举行

(C) 2001-2013 ? 内蒙古大学哲学学院 | phil.imu.edu.cn

内蒙古呼和浩特市昭君路24号内蒙古大学南校区艺术楼| 邮政编码/Postcode:010070

传真/Fax:86 471 4996391 | 电子邮件/email:xzgllwdb@163.com ![]() 蒙ICP16002391号-1

蒙ICP16002391号-1