廖梓沣,男,汉族,共青团员。内蒙古大学哲学学院历史学(基地)专业2024级本科生,现担任内蒙古大学学生会权益服务部干事、哲学学院学生会综合活动部干事。曾获2025年内蒙古大学“优秀团员”、2024-2025学年秋季学期内蒙古大学学生会“优秀干事”。

2025年7月,廖梓沣作为“敕勒联心向疆来”内蒙古大学暑期行走大思政实践团的成员,深入锡林郭勒盟的9个县市(管理区)调研生态治理与戍边工作现状与问题。

车轮碾过锡林郭勒的草原与沙地,我们的镜头捕捉着一幕幕震撼心灵的画面:从二连浩特天鹅湖的蝶变奇迹,到浑善达克沙地上铺展的万顷新绿;从802护边驿站无声诉说的“无悔”誓言,到察哈尔社区中的网格治理;从白音库伦牧场的科技赋能,到九曲湾景区的创新模式……这并非简单的行程记录,而是一堂青年用脚步丈量祖国北疆、用心灵感悟时代发展的实践课。

站在二连浩特天鹅湖畔,碧波荡漾取代了曾经的污水淤积,113公顷的水面与228公顷的湿地共同构筑起干旱边城的“绿肺”。这背后,是年降水量不足200mm却蒸发超2000mm的严峻现实下,一座城市对再生水100%利用的智慧与决心。这份“变废为宝”的生态实践,是人与自然和谐共生的典范。

深入浑善达克沙地,眼前的景象令人动容。正蓝旗的沙地上,鲍明珠阿姨带领的“银发志愿队”正俯身查看黄柳的成活,一句朴实的“小苗扛过了风沙,心血没白费!”道尽十余年的坚守。阿巴嘎旗查干淖尔盐湖边,胡玉龙和牧民们以“合作社+牧户”模式抱团作战,让干涸的湖盆重现绿意。草方格锁住的不仅是流沙,更是“春天栽、秋天补”的愚公之志。这条治沙长路,正将无数“一个人”的坚守,串联成“一群人”的担当,在代代接力中铺就生态文明的实践之路。

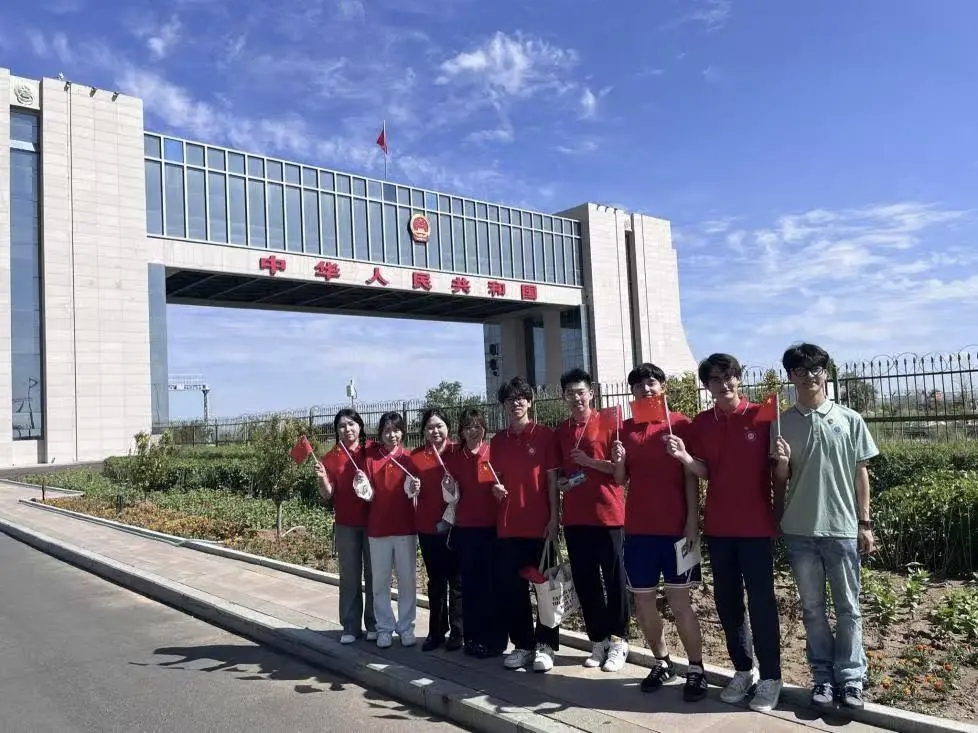

73公里外的边境线上,802护边驿站如同沉默的哨兵。边境堡垒户乌尼孟和家族三代戍边的故事、802界碑前小山上印刻的“无悔”二字、马背警队马蹄踏过无路草原的英姿,都在诉说着“守护”二字的千钧重量。当国歌声在界碑前响起,五星红旗在边境飘扬,“国家安全稳定屏障”不再仅是新闻里的宏大词汇,而是由无数平凡身躯筑起的血肉长城。

白音库伦牧场智能温室中的水培牧草在精准喷灌下快速生长,为天然草场赢得宝贵的休养时间。为草场减负,为饲料增产,这堂“生态加减法”实践课,让我们看到科技如何为传统牧业赋能,实现“养殖提质”与“草场休养”的双赢。

从“资源依赖”到“文旅+生态”的产业升级,彰显了区域发展路径的创新突破。驱车行驶于草原“99号公路”,红黄蓝三色标线如丝带般蜿蜒伸展,将九曲湾、白桦林等自然与人文景观串联成线。九曲湾景区创新实践“生态筑基、文化铸魂、旅游赋能”的发展模式,既守护了绿水青山的生态本底,又激活了区域发展的内生动力,达成生态保护与经济发展的协同共进。

察哈尔社区中,“石榴籽讲堂”的暖光与“微网实格”的精密治理网络交相辉映。工作人员一席话点透精髓:“草方格靠科学布局定沙固土,社区治理赖人心聚合织就平安之网。”人心向背与治理创新,正是生态成果得以深植的沃土。

当实践的足迹深深印入北疆的泥土,天鹅湖的碧波、界碑前的誓言、治沙人的背影、马背上的忠诚……已在我们心中汇聚成明晰的航标。作为实践团的一员,这堂“行走的思政课”让我彻悟:青春向上的姿态,是永不停歇的攀登;脚步向前的方向,是祖国与人民的需要处。我将把在北疆大地上的所思所感,化作向下扎根、向上生长的力量,以奋斗之我,在新时代的“赶考路”上,交出无愧于心的青春答卷!

(C) 2001-2013 ? 内蒙古大学哲学学院 | phil.imu.edu.cn

内蒙古呼和浩特市昭君路24号内蒙古大学南校区艺术楼| 邮政编码/Postcode:010070

传真/Fax:86 471 4996391 | 电子邮件/email:xzgllwdb@163.com ![]() 蒙ICP16002391号-1

蒙ICP16002391号-1